子どもにおすすめの習い事ランキング17選!目的別の選び方もご紹介

更新日:2025.4.30

公開日:2024.10.16

子どもの未来は保護者が子どもの興味を見定め、応援していく流れがいちばんいいことではあるのですが、そんなキレイごとばかり言っていられないのがいまの時代です。子どもの未来投資としてはもちろん、情操教育や体力づくりなど、習い事を始める理由はさまざまです。

習い事は子どもの興味の幅を深めるきっかけになるだけでなく、できなかったことができるようになり、それが自信に繋がり、子どもの可能性を広げていきます。子どもは触れるものに興味を持ちがちなので、あっちもこっちもと気軽に「やってみたい」と言ってしまうことがあるかもしれません。それが本当に取り組もうとしているからなのか、ただの気まぐれなのかを見極めるのは保護者の仕事です。子どもの希望だけではなく、子どもの個性に合っているかどうかも考えてあげないと、すべてが嫌になってしまうことがあります。

今回は、子どもが楽しく取り組めるような17個の習い事をランキング形式で紹介していきます。どのような習い事をすればいいのか迷っている時の参考にしてください。

この記事の目次

1.子どもの習い事に関する実態調査

| まずは、今の子どもたちはどのような習い事をして、どれくらいの教室に通っているのか、気になってしまいますよね。そこで、連絡帳ツールを提供している企業が実施した実態調査の結果をご紹介します。 |  |

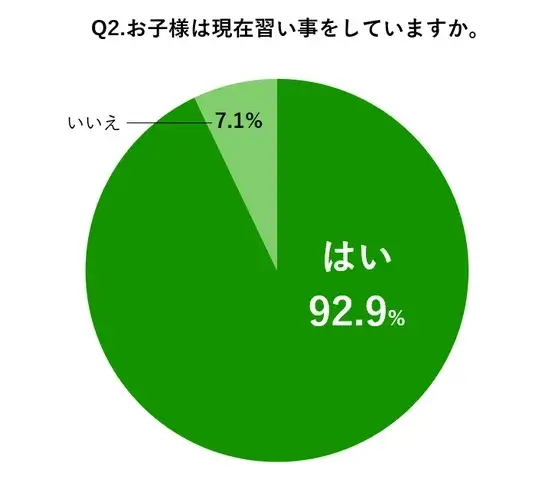

1-1.子どもは習い事をしている?

| 最初に習い事をしている子どもがどれくらいいるのかを見てみましょう。 |  |

この結果から、9割以上とほとんどの子どもが習い事をしているのが分かります。多くの子どもは学習やスポーツ、音楽、さまざまな習い事を何かしら行っているということです。子どもが自発的に行っているのか、保護者がすすめたものなのかはこの結果からは読み取れませんが、小さいうちは子どもの才能や得意分野を見つけるためにさまざまな習い事をしているのかもしれません。

子どもの習い事には親のサポートが欠かせません。家族で協力しながらしっかりサポートしていくことが大切です。

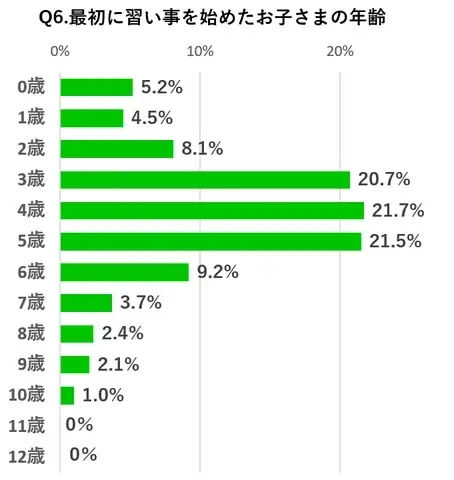

1-2.習い事を始めたのはいつ?

| 次に、習い事を始めたのは何歳の時からなのでしょうか。 |  |

グラフからも3歳~5歳に習い事を始めることが多く、幼稚園に入園する前後の時期になります。また、子ども自身も公園で遊ぶことが多くなりそこで同じ年齢の子どもたちと触れ合う機会も増え友達の影響や、ママ友からすすめられて参加したのが始まりということがあるかもしれません。

早い子どもは、0歳から習い事を始めていて、この年齢なら子どもの興味を感じたからというよりも保護者親の意思によるものが多いかもしれません。

習い事は早く始めるほど良いというものでもなく、子どもの関心や思考力などの個性によっても成長具合はそれぞれです。早く始めなければいけないと、焦るよりも、じっくりと子どもの成長に合わせて始めることを子どもと一緒に考えていくことが大切です。

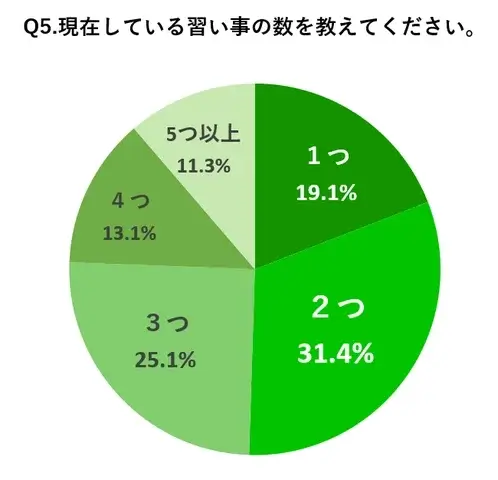

1-3.習い事の個数はいくつ?

| 子どもは習い事をいくつくらいしているのでしょうか。 |  |

最も回答が多かった2つで3割以上。多い子どもでは5つ以上も習い事をしています。吸収力がある子ども時代に複数の習い事をすることで、より多くのスキルを身につけることができると考える保護者もいますが、複数の習い事をすることで、時間的・金銭的な負担が増えてしまいます。また、小さな子どもは一人で通わせることが難しく、送り迎えが必要になります。生活全体に負担をかけるほど習い事をさせるべきかどうか、しっかり考えることが大切です。無理なくチャレンジできる範囲で検討してください。

もし保護者としてどの習い事を選ぶべきか迷っている場合は、子どもに無理のない範囲で複数の習い事を考えてみるのも一つの選択肢です

グラフ引用元:PR Times「2022年版『子どもの習い事に関するアンケート』 ~人気の習い事、始める時期は?気になる子どもの習い事について徹底調査~」(株式会社イオレ・らくらく連絡網調べ/アンケート調査期間:2022年3月3日~2022年3月9日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000106.000030850.html

2.子どもの習い事おすすめランキング17選

| たくさんの習い事がある中で、どれを選べばいいのかわからないという保護者も多いのではないでしょうか。この段では、厳選した17個の習い事をランキング形式で紹介します。ぜひ習い事選びの参考にしてください。 |  |

2-1.1位:英会話教室

2020年から小学校での英語教育必修化に合わせて、英会話教室に通う子どもも多くいます。小さいうちから英語に慣れ親しんでおくことで、英語への苦手意識を少なくすることができます。

また、会話をすることでコミュニケーション力アップにも繋がっていきます。そして、海外の文化に触れることもできるので、日本との文化の違いを学んで受け入れ柔軟に対応できる、グローバルな社会性も身につけられます。

教室を選ぶ際には、指導者がどういう人なのか、ネイティブスピーカーの先生がいるのか、どのよう指導を行っているのかも確認しておきましょう。子どもが楽しめる雰囲気なのかが一番ですが、子どもと先生との相性もとても重要な要素です。子どもの様子から保護者は察知してあげましょう。

2-2. 2位:プログラミング・ロボット教室

スマホやタブレット、パソコンなど、子どもが小さいうちから触れる機会は多く、中には大人が驚くような操作をする子どももいるくらい、電子機器は身近なものになりました。今後さらに技術が進化して行くことは明確で、それに伴い小学校でもプログラミング教育が必修となっています。

プログラミングを学ぶことは、電子機器の操作だけでなく、多くのメリットがあります。1つは論理的思考が身につけられること。論理的思考とは、物事を順序だてて考えるというもので、結果を出すためにどのような順番でどのようなことをすればいいのかということを身につけることができます。次に、問題解決能力です。プログラミングでは、エラーに対処して正確な指示を出すことが求められ、どこに問題があって、どうすれば改善するのかを考えることで問題解決能力が身につけられます。ほかにも創造性・想像力を育めるなど多くのメリットがあります。

さらに、日本では現在慢性的なIT人材不足が問題となっています。今後も需要は高まっていくと予測されているため、プログラミングは将来の可能性を広げるおすすめの習い事といえます。

2-2-1.プログラミングを学ぶなら「プログラミング教育 HALLO」

「プログラミング教育 HALLO」で使用している教材「Playgram」では、ゲーム感覚でプログラミングを学ぶことができて、楽しみながらコーディングまで身につけることができます。また、学習管理システムで子ども一人ひとりの理解度や進度を把握してそれぞれに合わせた個別指導が行われるので、挫折しにくく各自がしっかりと理解を高められるところがいちばんのおすすめポイントです。

2-3. 3位:水泳(スイミング)

水泳は体全体を使って行うスポーツなので、全身の筋力が鍛えられ、体力アップに効果的です。また、小さいころから水に慣れ親しむことで、水への抵抗感を失くし、同時に水の危険性を学ぶことができるので、海や川でのレジャーの際、危険から身を守る力も身につけられます。その他のメリットとして、筋力がつくことでの免疫力アップが期待できることや水のリラックス効果、泳げる距離が長くなりタイムが上がるといった目標達成による自己肯定感アップなども期待できるので、目には見えない効果もたくさんあります。

ただし、気をつけなければいけないことがあります。スポーツの習い事としてまずは水泳から始めようと考える保護者が多く、無理強いしてしまうことで水を嫌がってしまう場合があります。また、タイムを競うことが苦手という、子どもの個性もあるので、メリットだけではなく子どもの好みや個性も考えてあげてから始めるようにしてくださいね。

教室によっては、競技者を目指す本格的なところもあるので、選ぶ際には子どもの希望と教室の特徴もしっかりと確認しておきましょう。

2-4. 4位:学習塾

学習塾は、基礎学力の習得や受験準備を目的としていることから、子どもに学ぶ楽しさと知識が増える喜び、そして勉強の重要性を教えてくれます。算数や国語、英語など複数の科目を扱う学習塾がほとんどなので、苦手科目の克服や得意科目の学びを深めることも可能です。

学習塾を選ぶポイントとしては、学校の成績が不安な場合は基礎学力向上を重視したところ、小学校受験を目指すなら発展的な学力をつけられる指導をしてくれるところなど、悩みや目標に合わせて選ぶようにしましょう。また、積極的に発言できない控えめな子どもなら個別指導、友達と一緒に成長をしていきたいときには集団受講タイプなど、子どもの個性や性格に合わせて選ぶことも大切です。

塾によって指導方針はさまざまです。生徒一人ひとりの進み具合に合わせた指導で、学力の向上を目標としていることはすべての塾が掲げていることです。そんな中でも他の生徒と競い合ったり、教え合ったりという場面に出くわすこともあるでしょう。学ぶ習慣を定着させつつ、社会性も育むことを目指している保護者親にとっては、習い事は必要不可欠だと思います。

2-5. 5位:書道・習字

書道や習字は、子どもの情操教育に役立ち、美しい文字を書くことだけではなく、一画一画丁寧に文字を書いていく過程で、子どもは集中力を高め、精神力や心を落ち着けることの大切さを学びます。また、文字を美しく見せるためのバランスや余白の使い方などの美的感覚も養えます。さらに、書道は背筋を伸ばして正しい姿勢を保つことも大切なので、続けることで普段からの姿勢の美しさも身につけることができます。

書道では、昇級・昇段があり、級が上がることが自信に繋がっていきます。

教室によっては正座や椅子に座などさまざまなので、教室選びの際にはどのような姿勢で取り組んでいるのかをあらかじめ確認をすると良いでしょう。また、小さい子どもが習うときには最初から毛筆で行うのか、硬筆から行うのかなども調べておきましょう。

2-6. 6位:ピアノ

ピアノは両手の指をバラバラに器用に動かし、足も使ってペダルを踏むので、脳の発達が促されるといわれています。また、音感やリズム感、間違えないように弾くための集中力も育まれます。ただ、自宅での練習が必要となるので、ピアノの購入費がかかります。そのほかにも、自宅にピアノが置けるスペースがあるか、音を出して近所に迷惑が掛からないかなどに配慮も必要です。

ピアノが上達するには、先生の指導力が大きなポイントになります。教室選びの際には、先生がどのように指導をしているのか、丁寧な指導をしてくれているのか、親へ自宅練習のアドバイスをくれるのかも確認の重要なポイントになります。

ピアノを習うことは継続的な練習が必要なので忍耐力を問われます。ただし、目標に到達した時の達成感があるので、無理なく楽しみながら続けられるように、指導方針や練習環境にも配慮しておきましょう。

2-7. 7位:サッカー・フットサル

サッカーは小学生に人気のスポーツです。体を動かし、広いフィールドを試合時間中走り続けるので、体力・持久力・瞬発力が身につけられます。また、チームプレーのため、違う年齢でチームを組むと、年上には指導方法を教わり年下には優しく思いやりのある行動を取るようになるなど、人間関係を学ぶことができます。サッカーやフットサルは勝敗がつくスポーツのため、どのようにれば相手チームに勝つことができるのか、相手の選手の特徴をつかむことができるのかなどの

学校で行っているサッカーチームもあり、交流試合などで別の学校に友達ができることもあります。学校や地域のチームに限らず、親のサポートが必須で、試合の送り迎えや練習時のケガなどの対処、夏は熱中症対策、自分の子どもだけでなく、他の子どもたちにも気を配るなど、親にも大きな負担になることも多いため、それに対処できるかどうか、まずはチームに入る前に親の役割も知っておく必要があります。

2-8. 8位:ダンス

小さいうちからダンスを習うことは、体力アップやリズム感、表現力を養うことにとても有効です。子どもはリズムに合わせて体を動かすことが楽しいと感じますが、それを教室に通わせることでと、強制されていると感じてしまうと興味がなくなってしまうこともあるので、子どもの様子を観察して進めるかどうかの判断が必要です。

ダンスには、ヒップホップやバレエ、ジャズなど、さまざまなダンスがありますが、振付を覚えてリズムに乗って踊ることはどれも同じです。これらを繰り返し行うことで、記憶力と集中力アップに役立つと言われます。

ダンスに種類があるように、教室の種類もたくさんあります。複数のジャンルができる教室もあれば、1つのダンスに特化したところなど、教室のスタイルもいろいろです。子どもが興味のあるジャンルと教室の雰囲気、経験などを通して教室選びをするようにしましょう。

2-9. 9位:武道・格闘技

武道や格闘技を習うメリットは、挨拶や礼儀作法が身につけられることや心身を強くすること、人の痛みを知れる、万一の時に自分の身を守れる等があります。特に挨拶や礼儀作法は、人としてコミュニケーションの第一歩なので、作法を身につけておくことは、大人になった時に非常に役立ちます。また、武道の稽古では一つひとつの動作を正確にしなければいけないため、続けていくことで、集中力の向上も期待できます。格闘技は相手の動きを見て瞬時に攻撃か守備かの判断が必要とされるので、瞬発力が鍛えられていきます。武道や格闘技を続けていくことは忍耐力も養われ、継続できるようになるという自信と、目標に向かって努力する大切さを学べます。

ただし、人とぶつかり合うスポーツなので、あざや擦り傷などのケガがつきものです。ケガをさせたくないという親にとっては心配になることがあるかもしれません。

武道や格闘技の教室を探すには、友人や口コミなどの評判のほか、実際に教室を見学して指導方針や安全管理をどのように行っているかを確かめてから選ぶようにしましょう。

2-10. 10位:体操

子どもの神経系の発達は5歳までに80%、10歳までに100%になると言われています。そのため小さいうちから体操教室に通うことで、運動能力の発達に役立ち、正しい身体の動かし方を覚えていくことで、ケガをしにくい身体の使い方なども自然と身につけていくことができます。また、全身を使って行うので、柔軟性やバランス感覚も身につけられます。

体操教室では、他の子どもと一緒にレッスンを受けことが多くあります。そのため、子ども同士のコミュニケーション力も育まれ、人との関わり方も学んでいけます。

体操教室にもさまざまにあり、マットや跳び箱、縄跳びなどの体育活動を行う教室、器械体操に特化した教室、新体操の教室など、子どもの興味や個性に合わせて選んでいきましょう。

2-11. 11位:そろばん

そろばんは、計算能力を向上させられることはもちろん、右脳を活性化させることが知られています。右脳が活性化することで、想像力を育てることができます。また、指で珠をはじいて計算することで、手先の器用さやマルチタスク能力も鍛えられます。最初は上手に珠がはじけなくても、慣れてくると素早くできるようになります。また、小学3年生~4年生では算数の授業でそろばんを習うので、授業が理解しやすいといったメリットもあります。

そろばんでは、計算能力を測るための検定試験が定期的に行われています。試験合格に向けて努力する過程で、子どもは目標に向かって粘り強く取り組む力を身につけられます。試験に合格したときの達成感は、自信にもつながるでしょう。

2-13.12位:絵画・アトリエ教室

絵画は、自分が見たことや創造したことを表現する、創造力を養うことができると人気です。教室では指定されたものを描くことが指導されますが、同じものを違う角度や光の当たり具合などの変化でそれぞれに個性が出てくるので、友だちと見比べたりほかの人の表現方法を見て学ぶことができ、自由に絵を描く課題では創造力を膨らませて自由に表現することが身につけられます。その他にも絵を描くことに夢中になることで集中力が鍛えられていきます。

創作活動を続けていくことは大人になった時にも、企画出しやアイデア出しなど創造力が役立ちます。また、企画書を作る際にも色使いや図の配置など、見やすくデザインすることにも応用できます。

絵画教室に通う際の注意点としては、画材で洋服が汚れることを考えなければいけないことです。汚れてもいい服を着るか、袖の長いエプロンを用意するなどして工夫しましょう。

2-14.13位:野球

野球は特に男の子に人気のスポーツですが、女の子の中でも人気が近年高まってきており、幼稚園から始めている子どもも多くいます。野球は幅広い年齢でチームが作られるため、習い事の中でも礼儀やマナーに厳しい指導がされることが多くあります。そのため、体力や運動能力と共に、挨拶や言葉遣いなどの礼儀も身につけることができます。

練習では、子どもの運動能力や個性をコーチや監督が見極めて最適なポジションと役割が与えられます。そのため、子ども自身はピッチャーがしたいと思っていても、キャッチャーになったりライトになったりすることもありますが、それまではさまざまなポジションを経験します。それにより、臨機応変な対応力も身につけられるでしょう。

野球はグラウンドで行うスポーツのため、保護者はユニフォームの洗濯が大変だと思うこともありますが、汚れの分だけ子どもの成長を感じられます。

2-15.14位:バレエ

バレエは全身の筋肉を使い、その姿勢を保ちながら回ったりジャンプしたりするので、バランス感覚が鍛えられるダンスです。美しく見せるためには姿勢よく、指先まで意識をして踊らなくてはいけないので、体幹が鍛えられて背筋を伸ばした美しい姿勢が身につけられます。また、練習では柔軟体操やストレッチに時間をかけて行われるので、身体の柔軟性を高めてけがをしにくい身体づくりができます。

また、教室では基本的な挨拶や返事の仕方などの礼儀作法も学べ、身体だけでなく心の成長にも期待ができるスポーツです。

教室は月のレッスン料だけでなく、発表会に出るときにはその費用や衣装、シューズ、会場までの交通費などを用意しなければいけないことが多く、費用負担が大きくなる傾向にあります。

2-16.15位:ゴルフ

ゴルフはスポーツの中でもあまり身体を動かさないように思われますが、実は全身の筋肉を使うスポーツです。激しく動くことはありませんが、その分運動神経や体格の違いで差が出ることはありません。クレバーなスポーツと言われることもあるように頭を使うスポーツなので、一打を思うように打つためにはクラブの選択やどのように打つのかなど、さまざまな状況に対する対応力が求められ、そのための集中力や忍耐力も鍛えられていきます。

年齢を問わず楽しめるので、大人と一緒に練習やコースに出ることもあり、そういった経験を積むことでコミュニケーション能力の向上も期待できます。コースに出るときは自然の中でプレーするので、心身のリフレッシュになるのは大きなメリットと言えます。

ゴルフ用品は一つひとつが高額になるので、成長と共にゴルフ用品の買い替えが必要になることは、保護者にとっては金銭的負担が多くなる可能性があります。

2-17.16位:バスケットボール

バスケットボールは全身を使い、プレー時間中はコートを常に移動しているので、基礎体力や心肺機能の向上が期待できます。また、ドリブルやジャンプ、相手をかわすときの切り返しなど瞬時に判断しなければいけないので、集中力と判断力、そしてチームプレーであることから協調性も育まれていきます。練習の成果が勝利につながった時の達成感をチーム全体で分かち合える喜びを感じられ、負けた時には悔しい経験を通して乗り超える力をつけていきます。

時には試合中にぶつかり合ったり、足をくじいたりなどのケガのリスクもあるため、保護者には心配になることが多いかもしれませんが、経験としてケアにつとめて見守るようにしましょう。

バスケットボールは通っている小学校毎にチームが組まれているほか、地域のクラブチームなどでも募集されています。

2-18.17位:バレーボール

バレーボールもバスケットボールと同じくチームプレーのため、協調性や瞬間の判断力が育まれるスポーツです。ジャンプのための下半身の筋肉、サーブやアタックを打つための上半身の筋肉などさまざまな動きを通して身体の柔軟性の向上が期待できます。

最初は思ったところにボールがいかず、もどかしい思いをするかもしれませんが、力の入れ方やコツを学ぶことでどんどん上達していき、次は試合に出られるようにと向上心が芽生えてチャレンジ精神が持てるようになっていきます。また、チーム内での交流を通してコミュニケーション力も高まり、学年が上がり、低学年の子どもたちを見ることで、人との関わり方も自然に身についていきます。

バレーボールの教室も、バスケットボールと同じく小学校でチームが作られていたり、地域のクラブチームで募集がされたりしているので、気になった時は入会する前に見学や体験ができるか確認しましょう。

3.子どもの成長に必要な力を考えて習い事を選ぼう

3-1.礼儀作法や挨拶を身に付けるなら武道系

子どもは自由にのびのび育ってほしいですが、最低限の礼儀やマナーは身につけてほしいものです。武道系の習いごとは、練習を通して礼儀作法を学ぶことができます。練習場に入る時には大きな声であいさつをする、脱いだ靴はきちんと揃えて靴箱に入れる、自分の道具は自分できちんと管理する、練習が終わった後はきちんと後片付けを行うなど、このような指導は日常生活でも役立つことばかりです。武道系の習いごとは乱暴な子どもになってしまうかもしれないと心配される保護者もいますが、人を痛めつけるために習うものではなく、精神的な強さを育むことを目的としている教室が多くあります。むしろ、礼儀やマナーが身につけられることや人を敬う気持ちを養えることは、子どもの成長に大きなメリットになります。

3-2.協調性を身に付けるなら団体競技

サッカーや野球、バスケットボール、バレーボールなどの団体競技では、チームワークが求められます。例えば、サッカーで一人だけドリブルが突出してうまくても、目標を達成するにはチームの仲間としっかり連携していないとたどり着けません。チーム全体で力を合わせて勝負に挑んでいくので、監督やコーチの指示を理解することと同時に、プレー中はチームの誰がどのような動きをするのかを瞬時に判断して、自分が動いたり仲間を信じて任せたりすることが重要です。例え仲間が自分の思うような動きをしなかったとしても、それを責めることはせずに次のチャンスにつなげる前向きな姿勢も大切です。

また、団体競技は練習中や試合に行く際など、仲間と長い時間を一緒に過ごします。その時間で仲間との会話を通してコミュニケーション能力が育まれます。そして、練習では上級生が下級生に練習を教える場面も多くあり、上級生への接し方も下級生への接し方も両方経験でき、その経験は大人になった時に役立つでしょう。

3-3.体力や身体能力を伸ばすなら水泳や体操

水泳や体操、ダンスなどの身体を動かす習い事は全身を使っての運動です。

水泳は心肺機能が鍛えられ、持久力の向上が期待でき、水中では体が軽くなって柔軟な動きがしやすくなるので、身体の柔軟性アップにも役立ちます。

体操では体の軸を意識して身体を動かすため、美しい姿勢を保ち体幹が鍛えられ、体操では様々な姿勢をとるので、力の入れ方や身体の動かし方を学ぶことで柔軟性も鍛えられケガ予防にも繋がります。

ダンスは体操と同じく身体の動かし方を学んで柔軟性が鍛えられるほか、音楽に合わせて身体を動かすことで、リズム感や表現力が養われます。

身体を動かす習い事はリフレッシュにもなり、ストレス解消にも役立ちます。他校の子とも友達になれ、コミュニケーション力もアップするので、社交性を身につけたいときにもおすすめです。

3-4.学業を伸ばすなら学習塾

子どもの将来を考えるなら、学びの習い事に通わせたいと思う保護者も多いでしょう。学習塾だけでなく英会話やそろばんなど、学校の授業はもちろん日常や受験の際にも役立ちます。また、小さい子どもは学習の習慣をどのようにつければいいのか分からないことも多いので、学びの習い事を継続することで、勉強することが習慣化されるでしょう。

学習塾では学力アップ、英会話では学校の授業の補助や受験、そろばんでは基礎計算力を身につけられるなど、それぞれにたくさんのメリットがあります。特に英会話やそろばんは検定試験合格という目標もできることで、合格した時には達成感が得られ、自己肯定感も育まれていきます。

勉強面で不安があるという保護者は、小さいうちから学びの習い事を検討してみましょう。多くの塾から選ぶことは難しいので、資料請求や説明会、無料体験などを活用して子どもにとって最適な塾を選びましょう。

3-5.表現力や美的感覚を鍛えるならアート系・ピアノ

アート系や音楽系の習いごとは表現力や美的感覚、創造力が育まれます。最初は見本を真似て絵を描いたり、基礎の音楽力をつけたりするのに時間がかかりますが、基礎が身につけられれば、自分が思ったことを表現するためにどのようにすればいいのかを考えて、形にすることができるようになります。その工程で創造力も育まれ、発表会などにも参加することで、自己肯定感が高められていきます。

アート系の習いごとなら芸術センスが磨かれ、ファッションなどにも応用できます。音楽系ならリズム感が身につき、左右の手が違う動きをすることで、脳の発達にも役立てられます。そして、どちらの習い事も高い集中力が必要とされるので、1つの物事に打ち込む力も育まれるなど、たくさんのメリットがあります。

3-6.論理的思考力や問題解決能力を身に付けるならプログラミング

習い事のなかでも近年注目されているのがプログラミングです。小学校から高校まで必修化された現在、学校の授業の補助として教室に通う子どももいたり、プログラミング自体に興味を持って通う子どももいます。

子どもを対象としたプログラミング教室はゲームをプレイしたりロボットを作ったりしながら自然とプログラミングができるようになる教室が多くあります。楽しみながらプログラミングの仕組みを学んでいく中で、論理的思考力や問題解決能力が身につけられていき、ほかの教科にも役立つ知識となります。

そして、将来大学進学を考えているのであれば、大学入学共通テストでもプログラミングに関わる科目「情報Ⅰ」が2025年から追加されたので、小さい頃からプログラミングを学んでおくことで大学受験にも役立てられます。

4.子どもの習い事を選ぶ際にチェックしたいポイント

子どもに習い事をさせる際には、確認しておきたい項目がいくつかあります。ここでは、それらを9個にまとめました。

|

|

ポイント1.子どものやる気があるか

最も大切なのは、子ども自身に習いたいという意欲があるかどうかが重要です。子どもの心は移り変わりやすいため、「仲の良い友だちが通っている」「子どもの間で流行っているから」という理由で決めるのは避けましょう。その習い事が、必ずしも子どもに合うとは限りません。しっかりと子どもと話し合い、本当にやりたい気持ちがあるかどうかを確認することが大切です。それを応援・サポートすことが、子どもの才能を伸ばすことにも繋がります。

ポイント2.目標を持って取り組めるか

ただやみくもに習いたいからという気持ちで始めると、長続きしなかったということもあります。習い事を始める前には、どうなりたいのかを話し合ってみることも大切です。目標を設定することは、モチベーションアップにもなります。習い事をしたいという気持ちを尊重し、その先を考えることで、親子で理解を深めて一緒に取り組むことができ、子どものやる気も引き出すことができます。

ポイント3.先生との相性はいいか

どんな習い事でも、先生の教え方が子どもに合っているかどうかという点は、続けるうえで重要なポイントです。先生の教え方ひとつで意欲が低下し、興味をなくしてしまうこともあります。逆に、先生との相性が良いほど上達も早くなります。先生がどんな指導をどのようにしているのかを見るためには、体験レッスンに参加しましょう。体験の際に子どもが先生に対してどのように接しているのかを観察しておきましょう。

ポイント4.習い事の頻度は適切か

特に複数の習い事をする際には、子どもの体力や集中力を考えなければいけません。一週間のうち、習い事の回数や時間が増えるほど、子どもの負担が増えてしまい、体だけでなく心も疲れてしまい、習い事に行きたがらなくなってしまうこともあります。また、回数や種類を増やすことで家計の負担も大きくなります。子どもはもちろん、保護者親も無理のない回数を考え、子どものやる気を失わないような適切な頻度を考えるようにしましょう。

ポイント5.無理なく払える費用か

習い事には、当然毎月の支払いが発生します。そのほかにも発表会や試合、試験などの参加費が必要になることもあります。習い事によっては、事前に必要な用具やウエアなどを準備しなければいけなかったり、サイズが合わなくなった時はなる新しい物にく買い替えるといった出費も発生します。子どもが楽しんでいるのに経済的な理由で断念するのは、できるだけ避けたいものです。必要な費用の内訳をしっかりと把握し、家計との兼ね合いを考えましょう。

ポイント6.無理なく送迎できる距離か

教室が遠い場所にあったり、車の通りが多い道があるなど、小さなお子さまの場合、一人で教室まで通わせられないこともあります。保護者が無理なく送迎できる距離や時間も大切なポイントです。実際の習い事の時間帯に自宅から教室まで行き来をし、周囲の環境や交通量、所要時間などをシミュレーションしておくことをおすすめします。保護者の仕事の都合も考え、さまざまなパターンで検証してみるといいでしょう。

ポイント7.体験レッスンがあるか

本格的に習い事を始める前には、可能な限り体験レッスンを受けてみましょう。体験レッスンを通して、子ども自身が習い事に対する関心や興味が見られ、先生の教え方や他の子どもたちとの相性なども観察できるので、子どもが安心して楽しく習い事に通えるのか、判断できます。

また、最初は乗り気であっても、体験すると「思っていたのと違った」と思うこともあります。同じ習い事でも教室によって指導者が変われば雰囲気も変わるので、さまざまな教室で体験をすることをおすすめします。

ポイント8.教室や設備がきちんと整備されているか

教室の安全面と衛生面のチェックも必ずしておきましょう。例えば、子どもが一人でトイレに行く場合、清潔に保たれているか、危険な場所はないか、施設内にあるのかどうかなどを確認しておきましょう。ほかにも、設備や備品、教材、道具類については、壊れた状態で放置されていないか、子どもが移動する時にものが崩れたりしないかなどもチェックし、気になった所は教室に確認してみることも大切です。

ポイント9.ホームページや資料とレッスン内容が合っているか

最後のポイントは、ホームページやパンフレットの情報と実際のレッスンに相違がないか確認することです。例えば、ホームページにはキレイな教室の写真が載っているのに、実際に行ってみると全く違う教室だったということもあります。また、掲載されている費用と提示された費用に大きな差があるなど、説明を受けたときに違和感を感じたら、その場で質問することが大切です。このような相違を防ぐためにも、直接先生と話をして、教室の雰囲気や方針を確かめることが重要です。

5.子どもの習い事に関するよくある質問

子どもの習い事を考えた時、それが本当に必要な事なのか、役に立つのか、どのような習い事が合っているのかなど、たくさんの悩み事があります。そんな悩みを少しでも解決できるよう、よくある質問と回答をまとめました。ぜひ参考にしてください。

Q.「子どもに習い事は意味ない」は本当?

習い事が意味あるものなのかは、子どもの成長をどう願うかによって変わってきます。

興味を持って積極的に取り組める習い事であれば、さまざまなメリットが期待できます。しかし、保護者の価値観で興味のないことを無理にさせるのは逆効果です。

習い事の目的は能力を伸ばすことだけではありません。子どもが新しいことに挑戦し、成功体験を積み重ねることで、自信や自己肯定感を育むことができるのです。習い事を通して、お子さんの可能性を広げ、豊かな経験をさせてあげましょう。

Q.男の子におすすめの習い事は?

男の子には、サッカーや水泳といったスポーツ系が人気です。体を動かすことが好きな男の子は多く、これらのスポーツを通して体力向上や協調性を養うことができます。また、武道や書道といった伝統的な習い事もおすすめです。武道では礼儀作法を学び、精神を鍛えられます。書道では集中力や忍耐力を養うことができます。さらに、近年ではプログラミングなど、テクノロジーに触れられる習い事も人気です。

Q.女の子におすすめの習い事は?

女の子は身体が柔軟な子どもが多いので、それを活かせるバレエや体操、表現力を養えるダンスやピアノといった習い事がおすすめで、しなやかな体を育むのに役立ちます。また、女の子は男の子に比べて、精神的な成長が早い傾向にあります。そのため、子どもの性格や興味に合わせて、様々な習い事を体験させてあげることが大切です。

しかし、習い事は子どもの性別にかかわらず、子どもが興味を持って取り組むことが大切なので、子どもの個性をきちんと見極めて選ぶようにしましょう。

6.まとめ

子どもの習い事選びは、将来を左右する重要な選択です。運動能力や人間性を育むことも大切ですが、将来も役立つスキルを早期に習得しておくことで、進学や就職に大いに役立ちます。「プログラミング教育 HALLO」は、多くの子どものやる気を引き出してきたやる気スイッチグループが運営する子ども向けのプログラミング教室です。無料体験も実施中ですので、習い事を検討しているご家庭は気軽にお問い合わせください。

執筆者:プログラミング教育 HALLOコラム編集部