プログラミングを学んでよかった!

先輩たちの体験談

テクノロジーで孤独を解消する。

生きる道をみつけるきっかけとなった両親の提案と

人との出会い。

Ori Yoshifuji

吉藤 オリィ

Ori Yoshifuji

奈良県葛城市出身 1987年生まれ

株式会社オリィ研究所代表取締役 所長 デジタルハリウッド大学院特任教授

奈良県生まれ。小学5年~中学3年まで不登校を経験。

高校時代に電動車椅子の新機構の発明を行い、国内最大の科学コンテストJSECにて文部科学大臣賞、世界最大の科学コンテストIntel ISEFにてGrand Award 3rd を受賞、その際に寄せられた相談と自身の療養経験から「孤独の解消」を研究テーマとする。早稲田大学にて2009年から孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発を独自のアプローチで取り組み、2012年株式会社オリィ研究所を設立。

分身ロボット「OriHime」、ALS等の患者さん向けの意思伝達装置「OriHime eye+ switch」、全国の車椅子ユーザに利用されている車椅子アプリ「WheeLog!」、寝たきりでも働けるカフェ「分身ロボットカフェ」等を開発。米Forbes誌が選ぶアジアを代表する青年30人「30 Under 30 ASIA」、2021年度の「グッドデザイン賞」15000点の中から1位の大賞に選ばれる。

書籍「孤独は消せる」「サイボーグ時代」「ミライの武器」

子どもはみな、さまざまな能力を秘めています。しかし、子どもの力が伸びるかどうかは、周囲の大人の影響を受けやすくもあります。

未熟で傷つきやすい子どもを守り、羽ばたく機会を用意してあげることは大人に課された役目のひとつです。

今回、お話を聞いた株式会社オリィ研究所の吉藤 オリィさんは、辛く苦しい少年時代を過ごしたひとり。ご両親から与えられたひとつの機会をきっかけに、新たな出会いを得て多くを学び、やがて「テクノロジーで孤独を解消する」という自分の生きる道を見つけました。

秘めた能力を見逃さなかったご両親、能力を大きく伸ばした周囲の大人たち。

多くの保護者さまにぜひ読んでいただきたいストーリーです。

折り紙に明け暮れた不登校時代。

“きっかけ”はロボット大会だった

—常にユニークな挑戦をし続ける吉藤さんは、少年時代はどのようなお子さまでしたか。

吉藤 オリィさん(以下、吉藤):ずいぶん扱いづらい子どもだったと思います。

そもそも、じっと座っていることができなかったのです。当然ながら授業も集中できず、机の上にペーパークラフトで街を作っていました。体も弱かったし、人とのコミュニケーションも苦手でしたね。しかも、小学5年生のときに入院したことがきっかけで、不登校になり、すっかり無気力になってしまって。

そのような中で唯一、心を支えてくれたのが大好きな折り紙でした。

私の活動名である「オリィ」は、折り紙から取っているのですよ。

—ご本人にとってももちろんですが、見守っているご両親にとっても、辛い状況ですね……。

吉藤:ええ。幼少期を思い返すと、母親はいつも悩み続け、不登校の自分を「どうしたら学校に戻せるのだろう」と心配していました。

そんな母親の突破口になったのも、折り紙でした。折り紙をもくもくと折っている私を見て、「モノづくりが好きなのではないか」と思ったそうです。

なにせ学校に行っていないので、成績はひどいものでしたが、図工だけはちょっと良かった。「それならば」と、たまたま開催されたロボット競技大会に申し込んだのです。そうしたら、地区大会で優勝してしまって。翌年に行われた全国大会にも出場でき、良い結果を残すことができました。

—まさに転機ですね。

吉藤:ええ。でも、本当の転機になったのはここからです。その全国大会で、すごいロボットを作っている、恩師と呼べる先生に出会えたのです。

しかもその方は、比較的近くにある工業高校の先生でした。

「この先生のもとで学びたい」という目標ができた私は、受験勉強もがんばれるようになりました。その結果、工業高校への入学を果たし、不登校を乗り越えることができました。

電動車椅子の開発で一躍「天才高校生」に。

早稲田大学へ入学、OriHimeの研究・開発へ

—その工業高校の在学中にも、大きな大会で結果を出したそうですね。

吉藤:高校では電動車椅子の開発に力を注ぎました。この電動車椅子が認められて、JSEC(ジャパン・サイエンス&エンジニアリング・チャレンジ)で文部科学大臣賞を受賞できました。その後、Intel ISEF(インテル国際学生科学技術フェア)に日本代表として出場し、グランドアワード・エンジニアリング部門3位を獲得しました。

ただ、ここでも本当の転機となったのは「人との出会い」でした。まず、ノーベル賞受賞者である小柴 昌俊先生と出会えたことです。高校生ながら小柴先生方のキラキラした瞳に感動し「研究者ってなんてかっこいいのだろう」と思いました。

さらには、大会に参加している世界中の高校生たちと出会ったことも大きな体験になりました。「オレはこの研究開発をするために生まれてきたのだ」なんて言ってのける同年代がぞろぞろいる。そんな彼らが羨ましくもなったし、大きな刺激も受けました。

—コミュニケーションが苦手だとおっしゃっていましたが、世界大会で

いろいろな国の学生と交流するというのは、大変ではなかったですか?

吉藤:ここでも折り紙が役立ったのですよ。私が折り紙を始めると、それこそドイツの物理学者の先生とか、多くの人が集まってきました。英語は話せなかったけれど、そのうち横で「彼は今、こういうところを折っているのだ」と解説してくれる人も出てきて、なんだかんだ周囲に溶け込むことができました。

—素晴らしいです。それだけの実績を残せば、地元での見られ方も変わったのでは。

吉藤:帰国後は、「天才高校生」として地元に凱旋することになりました。

なぜか野球の始球式に呼ばれて、全然ボールが飛ばず恥をかいたこともあります。

でも、そうしているうちに、電動車椅子の評判を聞きつけた高齢者や身体の不自由な方々から「こんなものを作ってほしい」と相談されるようになったのです。

それまで、自分に価値はないと思っていたのに、多くの人が自分を求めてくれることによって、自分の中で何かが変わり始めました。やはり、ここでも「人との出会い」が私を変えてくれたんですよ。

それと同時に、依頼者の方々と話すうちに、「孤独」という問題がとても鮮明になりました。私自身が孤独と戦ってきただけに、そうだ、「孤独の解消」をテーマにしようと。

自分は「孤独を解消する研究をして何かを世の中に残す」ために生まれてきた。そう思えるようになろうと決めた経験が、今につながっています。その後は早稲田大学 創造理工学部に入学し、「オリィ研究所」を立ち上げて、分身ロボットOriHimeを開発、発表。

その成果をもとに、ここ「分身ロボットカフェ DAWN ver.β」を開くなど、いろいろな活動をするようになりました。

人を育てるのは「良いリアクション」。

プログラミング教育 HALLOのクリエイトモードに期待

—唯一無二の活動をし続けるオリィさんは今、自らを「社会不適合者」

と評価していた子ども時代を振り返って、何を思いますか?

吉藤:人の可能性を拡げるのは、やはり人なのだなということです。不登校だった自分を外の世界に連れて行ってくれた両親、ロボット大会で出会った恩師、小柴先生、世界の高校生、相談や依頼を寄せてくれた方々。私の可能性を拓いてくれたのは、いずれも偶然出会った大人たちです。

だからこそ、子どもにとってもっとも身近な大人である保護者には、常に絶対的な味方であってほしい。私だって、折り紙ばかり折っている生活に先がないことは充分わかっていた。だからこそ、そこを改めて責められてもどうにもならないわけです。

私にとって母にしてもらって良かったことは、「折り紙が好きなら、モノづくりは得意なはずだ」とポジティブに考え、可能性を与えてくれたことです。

ちょっとスケールの大きな話になりますが、これと同じように、「苦手なことをなんとか克服させよう」ではなく、「ポジティブな声かけをして、可能性を伸ばそう」というスタンスがもっと広がれば、社会全体ももっと良くなっていくのではと考えています。

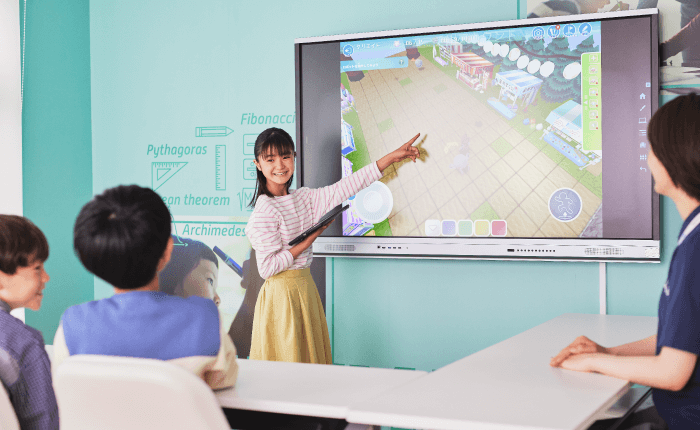

その意味では、HALLOのプログラミング教材である『Playgram™(プレイグラム)』の「クリエイト」モード(自由創作ができるモード)は期待大ですね。

とくに、作品を作れるだけでなく、HALLOの生徒間で共有できるところがいい。

いくつか作品を拝見しましたが、プレイヤーに「遊んでくれてありがとう!」と呼びかけていたり、楽しませようとステージを工夫したりしている。

遊ぶ側も、「いいね」ボタンでリアクションを伝えられる。作って終わりではなく、遊んでくれる人とのコミュニケーションが成り立っているところが素晴らしいですし、子どもの創作意欲も上がるはずです。

そもそもプログラミング学習として、ビジュアルプログラミングから入っていけるのは子どもにとってハードルが低く、気軽です。実際に、私もはじめてのプログラミングはビジュアルプログラミングで行っていました。HALLOを通じて、ぜひ多くの子どもたちがプログラミングに親しむきっかけになればいいなと願っています。

おだてるくらいでちょうどいい!

親は子どもの「ファン1号」になって

—最後に、保護者の皆さまにメッセージをお願いします。

吉藤:私がここまで来られたのは、自分に自信がない時でもまわりの大人が、

「吉藤くんのアイデアは面白い!」「天才だ!」と持ち上げてくれたからこそです。良い意味で調子に乗ることで、普段以上の力が出せました。

その経験を踏まえて、保護者の皆さんには子どもをどんどん褒めてあげて、と伝えたいです。

「褒めすぎると傲慢な子どもになってしまうのでは」という方もいますが、子どもは、おごるくらいでちょうどいいと思っています。自信がなくて何もできないよりずっといい。社会にでたら壁にぶつかりまくりますから、心配は無用。

常に全力で子どものサポーターであり、ファンであってください。そんな保護者の存在こそが、子どもの可能性を拡げ、活躍できる土壌を育むはずです。

プログラミングのスタートは、無料体験から!

コーチが一人ひとり丁寧に指導するので、初めての方も安心してご参加下さい。